MDLP

MDLP Pierre-Yves Le Dilosquer a soutenu avec succès sa thèse de doctorat en sciences économiques en octobre dernier.

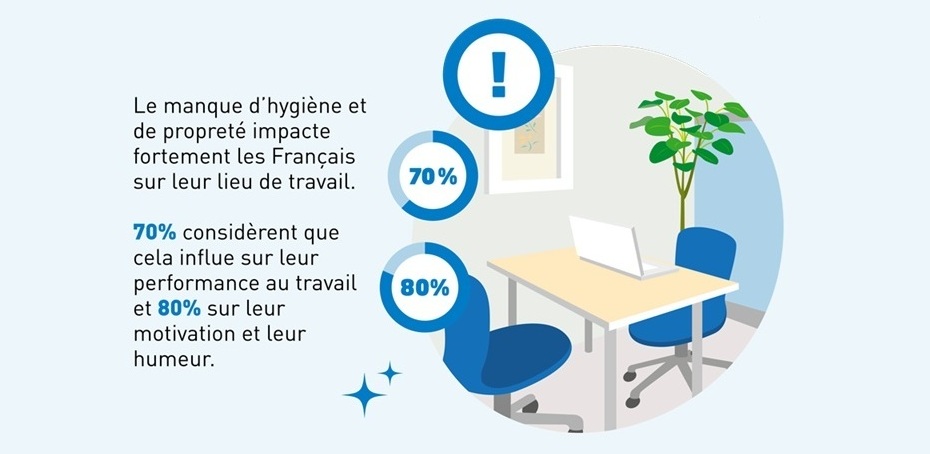

Recherche : une thèse sur les modèles économiques des entreprises de propretéVous vous êtes intéressé à la production de valeur dans les activités de service, pouvez-vous nous en dire plus sur le point de départ de ce travail ?Cette thèse naît de questionnements très empiriques rencontrés dans le secteur de la propreté. Les activités de l’hygi...

Continuez votre lecture en créant votre compte et profitez de 5 articles gratuits

Pour lire tous les articles en illimité, abonnez-vous